ガイドライン・提言

〜食品による窒息 子どもを守るためにできること〜

2020年10月30日掲載(Ver.1)

2023年12月10日改訂(Ver.2)

2025年 8月31日改訂(Ver.3)

日本小児科学会 こどもの生活環境改善委員会

2023年12月10日改訂(Ver.2)

2025年 8月31日改訂(Ver.3)

日本小児科学会 こどもの生活環境改善委員会

1.関連動画

・前半 知識編

・後半 対応編

2.食品による窒息 全文

食品による窒息は未就学児(特に5歳以下)で多い

食品による窒息は特に低年齢児で多いことがわかっています。消費者庁の報告によると、2014年から2019年までの6年間に発生した食品による子ども(14歳以下)の窒息死80件のうち、5歳以下が73件で9割を占めていました。

消費者庁 食品による子どもの窒息・誤嚥事故に注意!

消費者庁 食品による子どもの窒息・誤嚥(ごえん)事故に注意!―気管支炎や肺炎を起こすおそれも、硬い豆やナッツ類等は5歳以下の子どもには食べさせないで―

なぜ窒息が起きるのか?

幼い子どもで食品による窒息が起きやすい理由としては、子ども側と食品側それぞれに要因があります。食品による窒息から子どもを守るためには、双方の要因を踏まえて安全な食べ方・食べさせ方を理解し、実践することが重要です。

子ども側の要因

(1)食べる力(噛む、飲み込む、等)

◆ 離乳初期〜離乳完了期まで 離乳初期(生後5~6か月頃)は、離乳食を飲み込むだけで、舌や歯ぐきで噛んだりつぶしたりすることはできません。離乳中期(生後7~8か月頃)には、舌でつぶせる固さのもの、離乳後期(生後9~11 か月頃)には、歯ぐきでつぶせる固さのものが食べられるようになっていきます。離乳完了期(生後12~18か月頃)になると、前歯で噛み切って歯ぐきでつぶせる固さのものが食べられるようになります。

ただし、これらはあくまで目安です。同じ月齢、同じ固さの食品でも、上手につぶして飲み込めるかどうかは子どもによって異なるものと心得ましょう。

◆ 離乳初期〜離乳完了期まで 離乳初期(生後5~6か月頃)は、離乳食を飲み込むだけで、舌や歯ぐきで噛んだりつぶしたりすることはできません。離乳中期(生後7~8か月頃)には、舌でつぶせる固さのもの、離乳後期(生後9~11 か月頃)には、歯ぐきでつぶせる固さのものが食べられるようになっていきます。離乳完了期(生後12~18か月頃)になると、前歯で噛み切って歯ぐきでつぶせる固さのものが食べられるようになります。

ただし、これらはあくまで目安です。同じ月齢、同じ固さの食品でも、上手につぶして飲み込めるかどうかは子どもによって異なるものと心得ましょう。

〈この時期の食事の与え方で留意すべきこと〉

市販の離乳食やおやつには、対象月齢の表記がある商品もありますが、実はその表記に明確な根拠や法的基準はありません。対象月齢はあくまでも目安と考え、実際に与える食事の固さは、子ども自身の乳歯の生え具合や噛む力・飲み込み方などに応じて無理のないものを選択するようにしましょう。

◆ 離乳完了期以降 18か月以降になると、多くの子どもが盛んに手づかみで食べるようになります。前歯で適量を噛み切り、奥歯が生えてくるとすりつぶしもできるようになります。通常、3〜4歳頃に乳歯列は完成しますが、子どもの噛む力は大人と比べてまだ弱いです。固いものはうまく噛むことができず、丸飲みしてしまうことがあります。また、子どもは咳をする力が弱く、気道に入りそうになったものを咳で押し返すこと(咳反射)がうまくできません。そのため、丸飲みしそうになった食品がそのまま気道を塞ぎ、窒息につながる危険性があります。

〈この時期の食事の与え方で留意すべきこと〉

離乳食期から引き続き、月齢や乳歯の生え具合に応じて、子どもに適した食事を選択し提供しましょう。特に、丸飲みしてしまいそうな固いものは窒息につながる危険性が高いので、与えないようにしましょう(注意すべき食品の具体例については、食品側の要因を参照)。

離乳食期から引き続き、月齢や乳歯の生え具合に応じて、子どもに適した食事を選択し提供しましょう。特に、丸飲みしてしまいそうな固いものは窒息につながる危険性が高いので、与えないようにしましょう(注意すべき食品の具体例については、食品側の要因を参照)。

(2)食事の時の行動

窒息につながる背景として、走り回りながら食べた、何個もほおばってしまったなど、食事時の行動が原因と考えられる事例もあります。

〈正しく知って実践したい、窒息につながりにくい“食べ方”〉

・水分を摂ってのどを潤してから食べる

・一口にたくさん詰め込まない

・よく噛んで食べる

・食べることに集中する

-口の中に食品があるときはしゃべらない

-あおむけに寝た状態や、歩きながら、遊びながら、食べない

・水分を摂ってのどを潤してから食べる

・一口にたくさん詰め込まない

・よく噛んで食べる

・食べることに集中する

-口の中に食品があるときはしゃべらない

-あおむけに寝た状態や、歩きながら、遊びながら、食べない

〈一口量や食べる速さを自分で調整できない小さい子どもへの“食べさせ方”〉

・無理なく子どもの口に入る大きさに小さくしてから与える

・一口ずつ嚥下できたことを確認しながら与える

・合間に適宜水分を摂らせる

※具体的な食べさせ方については下の表(窒息につながりやすい食品)をご参照ください。

また、年上のきょうだいがいる場合、子ども自身がふいに年長児のマネをしたり、同じものを欲しがったりすることがあるかもしれません。そのような時に、年長児が自分と同じものをそのまま与えてしまうことにも注意が必要です。そのほか、口の中に食品が入った状態で泣いたり、笑ったり、驚いたりすると、そのはずみで食品をのどに詰まらせてしまう危険もあります。楽しく共食することは大切ですが、年齢や発達段階によって安全に食べられる食材や形状が異なることや食事中のマナーについて、日頃から家族で話し合い、ルールを決めておくと良いでしょう。

②食品側の要因(窒息を起こしやすい食品)

食品側の要因としては、表面の滑らかさ、粘着性、弾力性、固さ、噛み切りにくさ、大きさ、形状などがあります。以下に危険な食品の例を挙げます。

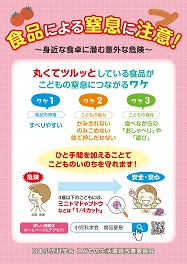

(1)丸くてつるっとしているもの

× ブドウ、ミニトマト、さくらんぼ、ピーナッツ、球形の個装チーズ、うずらの卵、 ソーセージ、こんにゃく、白玉団子、あめ、ラムネなど

表面がつるっとしている食品は、うまく噛めない上に口の中で滑りやすく、ふとしたときに丸飲みしてしまうことがあります。さらに、丸い形状はのどにはまり込んで気道を塞ぎやすいため、窒息につながる危険性があります。

表面がつるっとしている食品は、うまく噛めない上に口の中で滑りやすく、ふとしたときに丸飲みしてしまうことがあります。さらに、丸い形状はのどにはまり込んで気道を塞ぎやすいため、窒息につながる危険性があります。

(2)粘着性が高く、唾液を吸収して飲み込みづらいもの

× 餅、ごはんやパン類

粘着性が高い食品は、一口にたくさん詰め込んだり、よく噛まずに飲み込んだりすると、口の中に貼り付いて取れにくくなり、気道を塞ぐ危険性があります。特に、餅は強く噛む力が必要かつ粘着性が非常に高い食品の代表例です。また、パンは口の中で水分(唾液)を吸収すると粘着性が高まります。過去には、中学生がパン食い競争で窒息死した事例もあります。

(3)固くて噛み切りにくいもの

× リンゴ、生のにんじん、水菜、イカなど

十分に小さくならないままのどに送り込まれると、窒息につながることがあります。

十分に小さくならないままのどに送り込まれると、窒息につながることがあります。

食品による窒息ゼロをめざして

窒息ゼロを目指すには、窒息を起こしうる「子ども側の要因」と「食品側の要因」をできるだけ減らしていくしかありません。特に、「子ども側の要因」+「食品側の要因」が重なるような状況をつくらないようにしましょう。

例)乳幼児(特に4歳以下)にブドウやミニトマトなどを食べさせる時は、あらかじめ「1/4にカット」して与える

例)乳幼児(特に4歳以下)にブドウやミニトマトなどを食べさせる時は、あらかじめ「1/4にカット」して与える

子どもの窒息を防ぐための安全な食べさせ方については、2016年に内閣府、文部科学省、厚生労働省から発行された「教育・保育施設等における事故防止及び事故発生時の対応のためのガイドライン」など下記のリンク先に詳しくまとめられています。

表:窒息につながりやすい食品(ガイドラインを参考に作成)

下線:頻度が高いもの

| 食品の形態、特性 | 食材 | 窒息を防ぐために実践できる対策、留意すべき点 | |

|---|---|---|---|

| 丸いもの・つるっとしたもの | 弾力性がある |

ブドウ、ミニトマト、さくらんぼ、うずらの卵、球形のチーズ、ソーセージ、カップゼリー、こんにゃく |

・ブドウやミニトマト:乳幼児(特に4歳以下)は1/4にカットする

・ソーセージは縦半分に切る ・カップゼリーは上向きに吸い込むと気道に入りやすい。また、こんにゃく入りのものや凍らせたものはさらに固さが増すため、より窒息の危険性が高まる ・1㎝に切った糸こんにゃくを使用する |

| 粘着性が高い | 白玉団子 | つるっとしていて、噛む前に誤嚥してしまう危険性が高いため、避けることが望ましい。 | |

| 固い | あめ、ピーナッツなどの豆類、ラムネ | ピーナッツなどの豆類:未就学児(特に5歳以下)には避ける | |

|

粘着性が高く、唾液を吸収して飲み込みづらいもの

|

餅、ごはん、パン類、焼き芋、カステラ、せんべい |

・水分を摂ってのどを潤してから食べる

・一口にたくさん詰め込まない ・良く噛んで食べているか、一口ずつ嚥下できているか、確認しながら与える ・一口量を自分で調節できない子どもには、無理なく口に入るサイズにちぎってから与える |

|

|

固く噛み切りにくいもの

|

エビ、貝類 | 2歳以上になってから | |

|

リンゴ、生のにんじん、水菜、イカ

|

・離乳完了期までは、リンゴは加熱する

(すりおろしても、大きめのカケラが混入する可能性がある) ・水菜は1-1.5㎝に切る ・イカは小さく切って加熱するとさらに硬さが増すため注意 |

||

| 弾力性があり噛み切りにくいもの | きのこ類(えのき、しめじ、まいたけ、エリンギなど) | 繊維に逆らい、1cm程度に切る | |

|

唾液を吸収して飲み込みづらいもの

|

焼き海苔 | 2歳以上になってから 刻みのりを、かける前にもみほぐし細かくする |

|

|

鶏ひき肉のそぼろ煮

|

豚肉との合いびきで使用する

または片栗粉でとろみをつける |

||

|

ゆで卵

|

細かくして、何かと混ぜる

|

||

|

煮魚

|

味を染み込ませ、やわらかくしっかり煮込む

|

||

もしも気道に食品(異物)が詰まってしまったら? ~緊急時の対応方法~

窒息の時のチョークサインは世界共通です。急に顔色が悪くなり、よだれを垂らして、苦しそうな顔をして声が出せなくなります。特に、静かになってしまう場合は危険です。

ただし、1歳未満の乳児の場合は、チョークサインは出にくいと言われており、頭の上に手を上げて目を見開きうめくような状態になります。

ただし、1歳未満の乳児の場合は、チョークサインは出にくいと言われており、頭の上に手を上げて目を見開きうめくような状態になります。

窒息状態になると、たった数分で呼吸が止まり、心停止してしまう可能性があります。このため、直ちに119番に通報すると同時に応急処置(異物除去や心肺蘇生)を開始してください。このとき、異物が見えない場合や見えていても取り除くことが難しそうな場合は、口の奥に無理に指や棒などを入れて取り除こうとしないように注意してください。異物を奥に押し込んで完全に気道をふさいでしまう危険性があるためです。

呼吸をしていると思われる場合は、以下の異物除去へ進みますが、反応がなく呼吸をしていない場合は、心肺蘇生を開始してください。

呼吸をしていると思われる場合は、以下の異物除去へ進みますが、反応がなく呼吸をしていない場合は、心肺蘇生を開始してください。

1歳未満の乳児に対する異物除去

救護者が膝を曲げ(もしくは椅子に座り)、腕や太ももの上に子どもをうつ伏せに抱きあげます。この体勢で、子どもの背中の肩甲骨の間のあたりを手のひらで5回強く叩き、詰まった食品を吐き出させます(背部叩打法)。

それでも異物が出ず窒息が解除できない場合や意識がなくなった場合(呼吸はしていそう)には、子どもを仰向けに寝かせ、心肺蘇生と同じように、左右の乳頭を結んだ線の中央で少し下側を、指2本で押します(胸部突き上げ法)。途中で、口の中に異物が見えた場合は、簡単に取り除けそうならば取り除きます。

救護者が膝を曲げ(もしくは椅子に座り)、腕や太ももの上に子どもをうつ伏せに抱きあげます。この体勢で、子どもの背中の肩甲骨の間のあたりを手のひらで5回強く叩き、詰まった食品を吐き出させます(背部叩打法)。

それでも異物が出ず窒息が解除できない場合や意識がなくなった場合(呼吸はしていそう)には、子どもを仰向けに寝かせ、心肺蘇生と同じように、左右の乳頭を結んだ線の中央で少し下側を、指2本で押します(胸部突き上げ法)。途中で、口の中に異物が見えた場合は、簡単に取り除けそうならば取り除きます。

1歳以上の子どもに対する異物除去

まずは背部叩打法を試みます。それでも窒息が解除できない場合や意識がなくなった場合(呼吸はしていそう)には、腹部突き上げ法(ハイムリッヒ法)を行います。基本的には、1歳以上の子どもへの対応と成人(妊婦以外)への異物除去は同様です。

子どもの背中側から腕を回し、片手で握りこぶしを作り、親指側をみぞおちの下(臍より少し上)にあて、もう一方の手で包み込むように両手を握ります。その後、手前上方(自分側)に向かって勢いよく圧迫し、詰まった食品を吐き出させます。

詳細は動画(1.関連動画の後半 対応編)や下記のURLを参照ください。

まずは背部叩打法を試みます。それでも窒息が解除できない場合や意識がなくなった場合(呼吸はしていそう)には、腹部突き上げ法(ハイムリッヒ法)を行います。基本的には、1歳以上の子どもへの対応と成人(妊婦以外)への異物除去は同様です。

子どもの背中側から腕を回し、片手で握りこぶしを作り、親指側をみぞおちの下(臍より少し上)にあて、もう一方の手で包み込むように両手を握ります。その後、手前上方(自分側)に向かって勢いよく圧迫し、詰まった食品を吐き出させます。

詳細は動画(1.関連動画の後半 対応編)や下記のURLを参照ください。

※注意点※

1歳未満の乳児には背部叩打法と胸部突き上げ法、1 歳以上の子どもには背部叩打法と腹部突き上げ法を、それぞれ5回ずつ1サイクルとして繰り返します。

窒息が解除されず子どもの反応がなくなった場合(刺激に全く反応がなく、呼吸もしていない)は、直ちに心肺蘇生を開始してください。救急隊が到着するまで処置を続けます。

周りの人に応援を頼むことも忘れないでください。例えば、家の前の通行人が腹部突き上げ法を行い、窒息が解除され救命された症例も報告されています。大きな声で、「誰か来て!」と叫んでください。

1歳未満の乳児には背部叩打法と胸部突き上げ法、1 歳以上の子どもには背部叩打法と腹部突き上げ法を、それぞれ5回ずつ1サイクルとして繰り返します。

窒息が解除されず子どもの反応がなくなった場合(刺激に全く反応がなく、呼吸もしていない)は、直ちに心肺蘇生を開始してください。救急隊が到着するまで処置を続けます。

周りの人に応援を頼むことも忘れないでください。例えば、家の前の通行人が腹部突き上げ法を行い、窒息が解除され救命された症例も報告されています。大きな声で、「誰か来て!」と叫んでください。